AS/400との対話に必須の装置

ダム端末とエミュレータソフト

CUIでAS/400を操作する際に必要となる装置が『コンソール』(制御卓)です。

AS/400発表当初のコンソールは、1977年にSystem/34で導入された『IBM 5025』の流れをくむ専用端末でした。

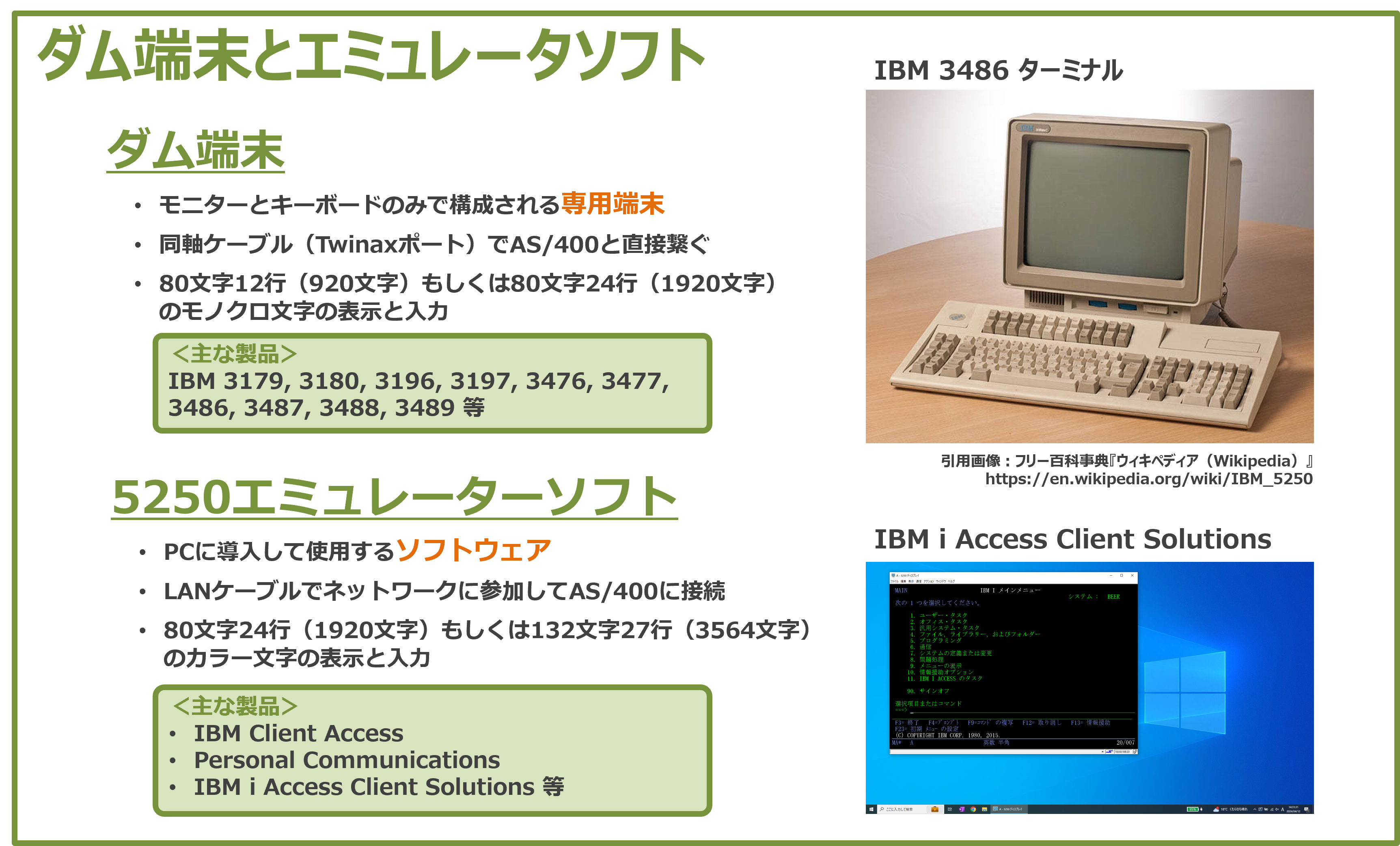

専用端末はモニターとキーボードのみで構成されていて、同軸ケーブル(Twinaxポートと呼ばれる独自の接続規格)でAS/400と直接繋ぐことで、AS/400と対話するためのテキスト画面をユーザーに提供します。

この一見するとPCにも見える専用端末は『ダム端末』(damb=頭の悪い)と呼ばれます。

ダム端末は形こそPCに酷似しているものの、一般的なPCとしての機能は無く、当初は80文字12行(920文字)、もしくは80文字24行(1920文字)のモノクロ文字の表示と入力しかできない端末でしたから確かに高機能とはいえません。

しかし、導入コストはPCより低く済みますし、考えようによっては現在のリモートデスクトップやシンクライアントと似たような発想の利用形態を、当時の貧弱なハードウェア資源、ネットワーク環境下で実現するには、かえって具合が良かったのかもしれません。

その後、1990年代半ばを過ぎてオフィスにPCが浸透するにつれ、それ単体ではPCの機能をもたないダム端末はその座をエミュレータソフトに取って代わられます。

AS/400には登場時から『PCサポート/400』と呼ばれるユーティリティソフトウェアがありました。

PCとAS/400間のデータ転送に始まり、AS/400のコマンド投入やディスクの一部へのアクセスをPCから可能にするPCサポート/400でしたが、1994年、IBM 5250をエミュレーションする機能を加えて『IBM Client Access』として生まれ変わります。

これがAS/400における『5250エミュレータ』の始まりです。

専用端末が無くても、PCに機能をエミュレーションさせることでAS/400との対話を可能にする5250エミュレータはオフィスの卓上をスッキリさせます。また、それに伴ってPCに準拠した接続方法も一般的になり、専用の接続ポートや同軸ケーブルは消えて通常のNICとLANケーブルを使用するようになり、プロトコルもSNA接続からTCP/IP接続へとシフトしました。

変遷期には何かと注意を払う必要があった記憶もありますが、2000年頃にはダム端末を見かける機会はかなり少なくなっていたと思います。

その後、『IBM Client Access』は、『IBM Client Access Windows Express版』(1999年)、『IBM iSeries Access for Windows』(2000年頃)、『IBM System i Access for Windows』(2006年頃)、『IBM i Access for Windows』(2008年頃)とブランド名変更等と共に変遷してきます。

一般に『CA(しーえー)』と呼ばれるこの一連のシリーズは、2015年に登場した『IBM i Access Client Solutions』(通称『ACS(えーしーえす)』)に役目をバトンタッチして2019年にサポートを終えます。

また、CAとは別に、5250エミュレーションとデータ転送程度の機能に限定した、一般には『PCOMM(ぴーこむ)』と呼ばれる『Personal Communications』というソフトウェアがあります。CAの5250エミュレータ・ソフトウェアも同じ名前なため混同しやすいですが、バージョン表記や一部機能が異なるため、別のソフトウェアとして扱われ、CAのサポートが終了した2024年現在でも最新版が提供されています。

ちなみに、5250エミュレータを用いてプログラムの実行を指示する際に、かつてはキーボード右側の『Ctrl』キーを利用する設定が主流でした。現在でもノートPCの新規購入時に右Ctrlキーの有無や配置、サイズを無意識で気にしてしまうような熟練のIBM i ユーザー諸兄も、初めて触れた時には不思議に思った方も多いと思いますが、これはダム端末の実行キーがその位置にあった名残です。