1970年代のIBMを取り巻く環境②

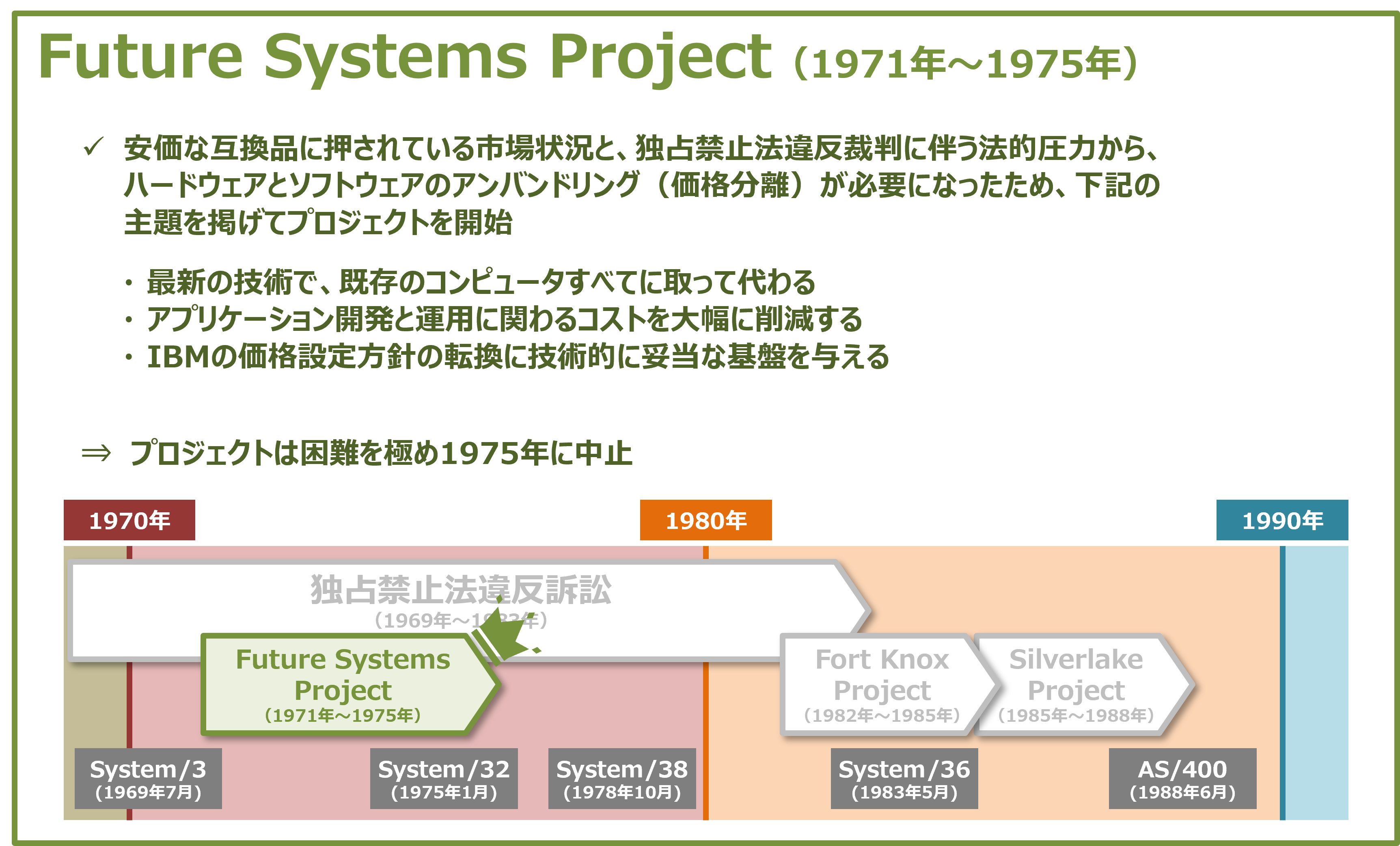

1971年9月。IBMは『Future Systems』プロジェクトを立ち上げます。

プロジェクトの背景には、当時のIBMが置かれた数々の状況が関係しています。

まず、1960年代末のIBMでは、ソフトウェアとサービスはハードウェアに付随するものとして売られていました。つまり、ハードウェア価格にソフトウェアとサービスの代金が含まれていた訳です。

元々、市場の寡占のみならず、ソフトウェアおよびサービスのコストをハードウェア価格に転嫁している点は法的にも攻められていましたし、他の製造業者がIBMより非常に安価な互換周辺機器を製造・販売し始め、その市場が拡大するにつれて、IBMはビジネスモデルの転換を余儀なくされます。

加えて、ハードウェアの価格が年々低下しているのに対して、プログラミングや保守運用のコストは着実に上がっていることも重要な懸念事項のひとつでした。

それらの懸念を払拭するために、下記の3つの目的を主題としてプロジェクトはスタートします。

- 最新の技術を採用することで、IBM製を含めた既存のコンピュータ装置すべてに取って代わるものにすること。

- アプリケーション開発と運用に関わるコストを大幅に削減すること。

- IBMの価格設定方針の転換に技術的に妥当な基盤を与えること。

簡単に言えば、アプリケーション開発と運用にコストがかからず、従来機と互換性を持ちつつも他社の追随を一切許さない最強のコンピュータを低価格で実現する・・・という、夢のような目標です。

Future Systemsプロジェクトでは、プロセッサ数を加減することで切れ目のない広範囲な性能を提供する、3つの実装レベルのマシンが計画されました。

最上位モデル:それまで大型機を開発してきたニューヨーク州ポキプシーで設計。

中型モデル:中型機を従来から受け持っているニューヨーク州エンディコットで設計。

小型モデル:スモールビジネスコンピュータを従来から担当しているミネソタ州ロチェスターで設計。

プロジェクトの成功には、回路設計や製造技術からマーケティングや保守に至るまで、すべての分野でブレイクスルーが必須で、仮に個々の分野で問題が解決されたとしても、すべてが相互に組み合わせ可能な形で解決することは極めて困難でした。

その結果、プロジェクトは1975年に中止の形で終了します。

最終的には残念な結末を迎えたプロジェクトですが、プロジェクトにおける小型モデルのアーキテクチャを単純化したものはロチェスターで開発が続行され、最終的にそれがIBM System/38として結実し、当初の性能はともかくプログラミングのしやすい良い設計であったことを証明しました。